La fiebre de éxito del que forma parte "Asu mare" (en lo sucesivo, evitaré referirme al producto como "película" o "cine" ya que es muy exagerado) no se correlaciona de ninguna manera con su calidad cinematográfica. Veamos por qué.

Lejos de haber querido construir una historia, los guionistas se limitaron a mantener el discurso del unipersonal casi intacto, salvo algunas modificaciones para crear un producto, al menos, distinto. El protagonista narra, utilizando el mismo monólogo de su espectáculo, gran parte de sus diálogos y los de su madre, anulando pues, la actuación de los dos personajes más importantes. Por lo menos casi una tercera parte del producto son escenas del unipersonal, ¡casi una tercera parte!

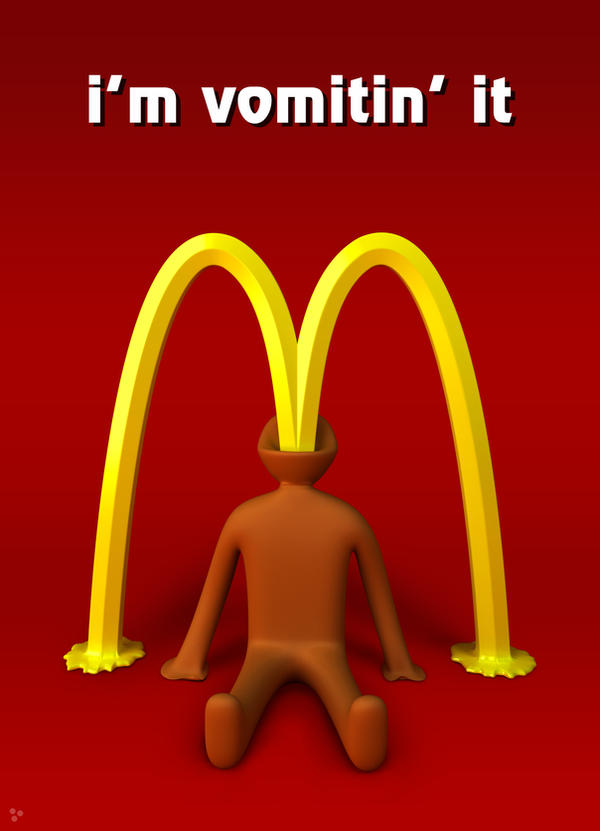

¡Asu mare! ¿Me vendes una chela o una pela?

Salvo la genialidad de Carlos Alcántara y la convincente actuación de Ana Cecilia Natteri en el papel de Chabela (en contraste con la desabrida Gisela Ponce de León en el mismo personaje años más joven) todo es mediocre: las actuaciones, en su mayoría forzadas o previsibles, un guión con diálogos de una simplicidad propia, claro está, de un comercial y demasiadas imprecisiones históricas (no, no es un documental, pero, ¿qué hacen los mamarrachos arquitectónicos de la última década o automóviles modernos en una playa al final de los ochentas?).

Si me atrevo a llamarla "película", sería solo hacia el final, cuando se muestra el trance de Cachín por las drogas y lo que finalmente lo salva, el arte del clown. Peroestos momentos son arruinados por el exceso de cursilería y el redundante mensaje del "Sí se puede", que más parece responder a un discurso oficial del crecimiento y el "Perú Avanza" que a la satisfacción de una verdadera necesidad cinematográfica.

¡Asu mare, tres millones de espectadores! Si la industria peruana quiere ganar millones ya sabe qué rumbo tomar. Y también qué costos asumir.